Starlink Miniと通常版のスループット比較!Peplink連携で安定運用は可能か?

Starlink Miniが登場し「通常版との違いがどれほどあるのか?」

「本当に実用に足るのか?」と気になる方も多いと思います。

そこで今回は

- 通常の第2世代Starlink(個人向け)

- 新登場のStarlink Mini

この2機種を実際に並べて設置し、速度の比較検証を行いました。

あわせてPeplinkルーターで両Starlinkをボンディングし、

複数回線運用時のスループット変化も確認しています。

「Starlink Miniってどのくらい速いの?」「2本束ねたらもっと安定するの?」

そんな疑問に、実測をもとに答えていきます。

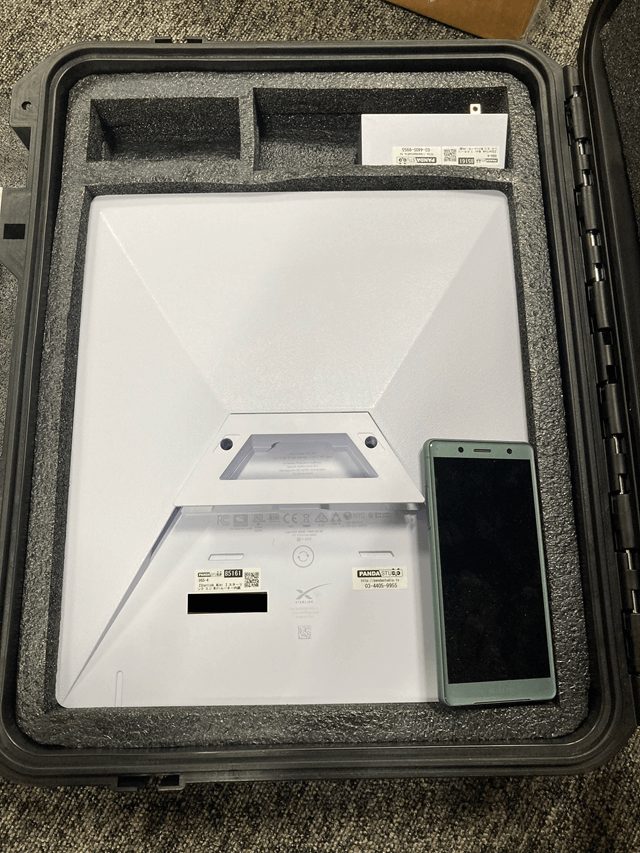

Starlink Mini は【PANDA STUDIO(rental.pandastudio.tv)】さんよりお借りしました。

この場を借りてお礼を申し上げます。

| アンテナ世代 | タイプ | Peplink連携検証有無 |

|---|---|---|

| 第2世代 | 個人 | ○ |

| 第2世代 | 法人 | ○ |

| 第3世代 | 個人 | – |

| 第3世代 | 法人 | – |

| 第3世代 | Mini | ○(今回検証) |

なお雪の日にStarlinkの通信検証をした記事などもありますので、興味のある方はこちらもご確認下さい。

Starlink Miniと従来型Starlinkのスペック・使用感の違い

スペックとハード面の違いは?

Starlink Miniは、2024年に発表された持ち運び可能なコンパクトモデルです。

従来の第2世代個人向けStarlinkと比較すると、以下のような特徴があります。

| 項目 | Starlink Mini | Starlink 第2世代(個人) |

|---|---|---|

| サイズ | 小型(約28×25cm) | 中型(51×30cm) |

| 重量 | 約1.1kg | 約4.2kg |

| 消費電力 | 最大30W前後 | 最大100W超え |

| 通信速度 | 下り最大100Mbps程度 | 下り最大220Mbps程度 |

| 携帯性 | ◎(ハンドキャリー可) | △(設置固定型) |

| 初期費用 | 3万4800円 | 5万5000円 |

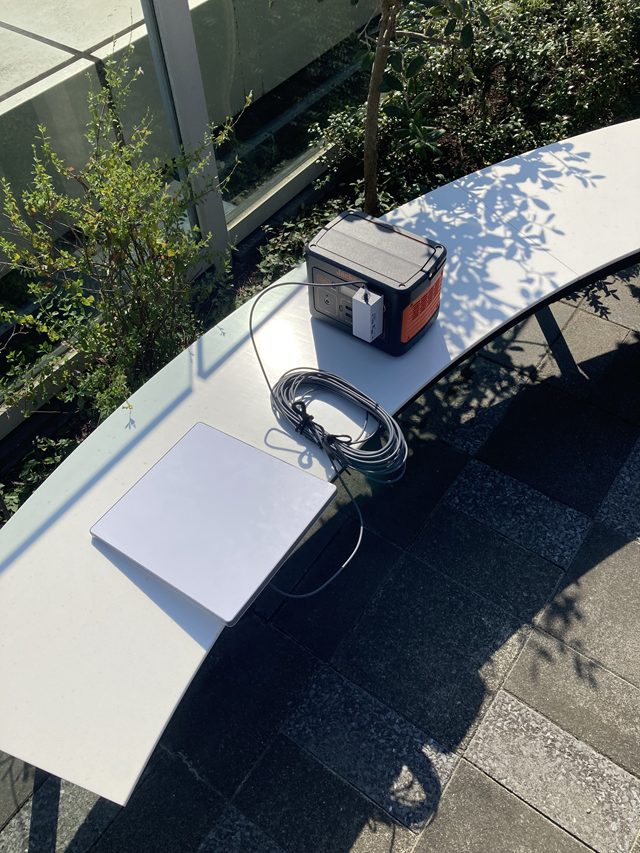

特に「携帯性」と「消費電力の低さ」がStarlink Mini最大の魅力でポータブル電源でも動作可能な点は

僻地利用における大きなアドバンテージです。

個人的にはこのサイズ感にアンテナとルーターを一体化させていることに非常に驚きました!

Starlink Miniは設置が楽で通信開始までが早い一方、第3世代からアンテナの向き調整などは自分で行う必要が出てきたので長時間の使用をする場合は都度手動で調整する必要がでてきます。

第2世代の標準版はその点、アンテナ角度の自動調整ができるので、安定性に優れていますが設置の自由度や電源確保のハードルがあります。ケーブルも独自ポートなのがネックです。

次にこのStarlink2台とPeplinkルーターを組み合わせた冗長化構成でスループット測定を行いました。

スループット測定

測定環境

- 測定場所:神田

- 測定日時:2025/03/21 9:00~11:00

- 天気:晴れ

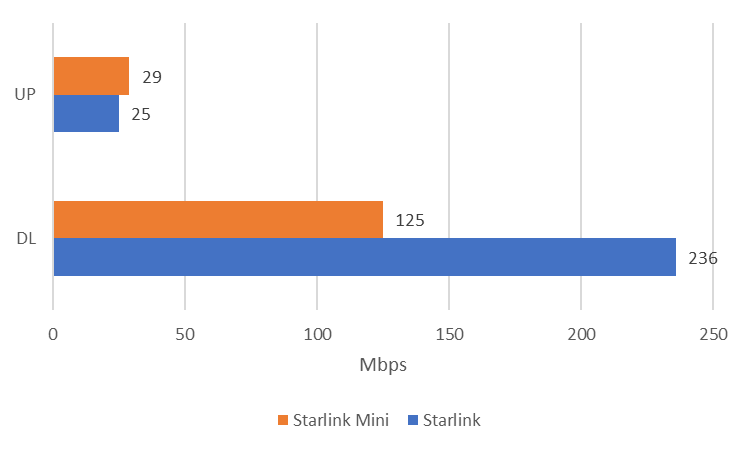

Starlinkの公式アプリ

まずはStarlinkの公式アプリで速度測定を行ったので下記に結果をまとめます。

測定は1度のみなので参考程度に見ていただけますと幸いです。

| DL(Mbps) | UP(Mbps) | 遅延(ミリ秒) | |

|---|---|---|---|

| Starlink | 236 | 25 | 51 |

| Starlink Mini | 125 | 29 | 27 |

設置環境と天候に恵まれ、Starlink Miniも理論値に近いスループットが確認できました。

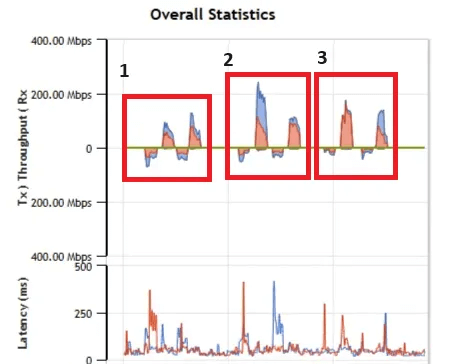

ボンディング 時のスループット

次はStarlink2台をWAN1/WAN2に配線し、ボンディング 時のスループットの確認を行いました。

Peplinkルーター(MAX BR2 Pro)にはスループットをグラフ波形表示できるツールが内蔵されているのでそちらを使用しています。

Tx側はアップロードで、Rx側はダウンロードです。

- ボンディングのみ

- ボンディング&パケットコピー

- ボンディング&TCP Ramp Up

速度測定についてはこのような結果になりました。

Starlinkの特性として、アップロード帯域が不安定または制限されやすいといわれていますが

今回の検証でもその傾向を確認できました。

②で設定したパケットコピーは送るべきデータを複製し、ロス時の再送を減らすことで

安定性と速度が向上します。あとは単純に送るデータ量も増えるのでグラフ上でスループットが増加しています。

③で設定したTCP Ramp Upは、初期通信速度の立ち上がりを早める設定です。

パケットコピーとの併用は行えません。

上記二つの設定でダウンロード速度が向上することを確認できました。

この結果を見て、速度に対して「あれ、足した値になってないじゃん?」と思った方は

Peplinkのボンディングとパケットコピー機能の仕様について解説した下記記事をご覧ください。

ボンディング時の安定性の向上は?

ボンディングは複数回線を疑似的に1本に束ねる機能なので、この機能とパケットコピーを併用した状態なら片方のStarlnikが切れても接続を保ちやすくなります。

Starlinkは常に少量のパケットロスが発生している関係上、Peplinkルーターとの組み合わせで安定性を高める効果が期待できます!

実際にネットワンシステムズ株式会社様と行った検証が分かりやすいので下記記事をご覧ください。

スタンバイ回線への切り替え時の挙動は下記記事をご覧ください。

Starlink Miniはどんなときに選ぶべきか?

Starlink関連の検証で標準版は何度か使用させてもらいましたが、

据え置き型の高速回線として、固定回線代わりや複数人での常時利用に適した「重量級」の端末です。

常設などができる環境ではこちらをお勧めします!

Starlink Miniは携帯性と省電力を武器に、必要な時・場所で展開できる「機動力重視」の端末です。

出先や常設ができない環境での使用が想定される場合はStarlink Miniをお勧めします!

それぞれの強みを活かせるシチュエーションが異なるので用途に応じて使い分けてみてください。

まとめ

Miniは単体でもスループット100Mbps以上出るので

移動や出し入れが多くなる環境ではとても有意義に使えることが判明しました。

ただし長時間の使用や安定性を求めるなら標準版、もしくはPeplinkとのボンディングが有効ですね。

今回は時間の関係上、速度測定にとどまりましたが実環境でどの程度耐えられるのかが気になりますので、今度はキャンプ場でオンラインゲーム検証でもしてみたいです🤩

Q&A

Q1:Peplinkルーターと接続するにはどの機種がおすすめですか?

有線だけでなくWi-FiもWAN回線として使える機種がおすすめです。

・MAX BR2 Pro

・B-One

Q2:Starlink Miniは法人契約できますか?

2025/05現在だと法人での取り扱いをしていないとのことです。家電量販店(ヤマダ電機)では個人向けに販売されている可能性があります。また一時利用である場合はPANDA STUDIOさんからのレンタルも検討してみてください。

Q3:通信の混雑や天候の影響はどの程度ありますか?

Starlinkは地上との見通しが確保されていれば安定した通信が可能ですが、降雪・雷雨・厚い雲などの天候条件によって一時的にパケットロスや遅延が増加する場合があります。

雪の日にStarlinkの検証を行ったことがあるので、ご参考までにその時の記事をご覧ください。

Q4:Starlinkと他回線(LTE/5G)との併用時の注意点はありますか?

スループットやレイテンシに差がある回線をボンディングする場合、悪影響を受ける場合がございます。

StarlinkとLTEではスループットに差が出てくるため、この構成ではどちらかをバックアップ回線として運用するお客様が多いです。StarlinkとLTE-Aで映像データの配信をした検証では映像の乱れなく行うことができました。その時の詳細はコチラから

(作成中)

免責事項

2025年03月28日時点での確認結果です。 今後のアップデートにより動作が変更される可能性があります。 今回の試験は実際のインターネット回線を使用しており、時間帯やその他の要因によって通信環境が変化する状況で実施しています。 本記事の内容は当社で実施した結果を事実として報告するものであり、触れられている機能や効果を保証するものではありません。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。