SpeedFusionを使いこなす!真価を引き出す3つのコツと応用機能

SpeedFusionの基本

SpeedFusionは、Peplink社が開発した独自の特許をベースとした技術で、複数のインターネット回線を束ねて(ボンディング)一つの強力なVPNトンネルを作り出します。

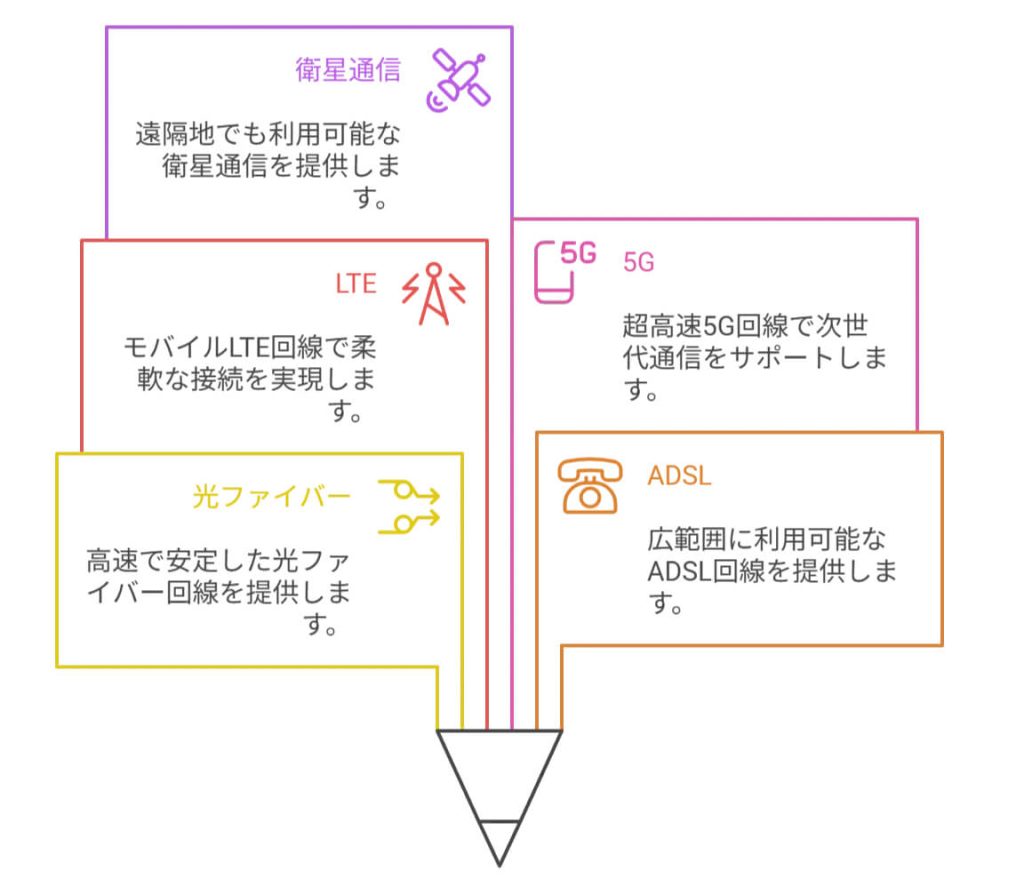

光ファイバー、ADSL、LTE、5G、衛星通信など、種類や性能が異なる回線を複数組み合わせ、1本の仮想的な専用線のように扱えるのが大きな特徴です。

SpeedFusionを支える2つの基幹機能

SpeedFusionのすごさは、ホットフェイルオーバーと帯域幅ボンディングという2つの機能が基幹となっています。

ホットフェイルオーバー

回線が切れるたび、会議から退出させられたりファイルのダウンロードは最初からやり直しになります。

しかしこのホットフェイルオーバー機能があれば、回線の1つが切れても、瞬時に他の回線でセッションを維持するので 途切れることなくビデオ会議やファイルダウンロードを続けることができます。

帯域幅ボンディング

複数の回線を合わせることで、同時並行でデータを送れるため通信速度を向上させる可能性があります 。※回線状況によりスループット・遅延が異なるのであくまで可能性です。

データをパケット単位に分割し、複数の回線を使って同時に運び目的地で元のデータに再構築します。

またボンディングアルゴリズムは安定した回線を優先的に使い、一部の回線が混雑してくるとデータを流す比率を動的に下げて運用します。

【応用編】通信品質を高めるための高度な機能

WANスムージング(パケットコピー)

同一のパケットの複製を生成し、物理的に異なる回線(WAN1とWAN2など)から同時に送信します。 受信側では、先に到着した正常なパケットを採用し、後から来たパケットは破棄します。

これにより、片方の回線でパケットロスや遅延の揺らぎ(ジッター)が発生しても、 もう片方の回線でパケットが正常に届けば通信への影響をゼロにできます。

最大のメリットはパケットロス率を限りなくゼロに近づけられる点ですが、デメリットは帯域消費が大幅に増加することです。

ですので、適用する通信を選ぶことが重要です!

- ライブ中継

- 遠隔医療

- 役員向けのビデオ会議

などコストをかけてでも通信を安定させたい!というミッションクリティカルな通信に適用します。

FEC (Forward Error Correction:前方誤り訂正)

複数のデータパケット(例えば4つ)に対して、それらの情報から1つの修復用パケット(パリティパケット)を生成しデータと一緒に送信します。

通信途中で4つのデータパケットのうち1つが失われても、受信側で残りの3つのデータと修復用パケットを使って、失われた1つのパケットを復元することができます。

メリットは、WANスムージングのように帯域を大量消費することなく、約10%~20%程度のわずかなオーバーヘッドでパケットロス耐性を大幅に向上できる点です。

デメリットは、あくまで復元できるパケットロス量に上限があるため、WANスムージングほどの完璧な保護はできない点です。

一般的なVoIP電話やビデオ会議など、多少のパケットロスは許容できるが、会話が頻繁に途切れるのは避けたい場合に最適です。

サブトンネル機能

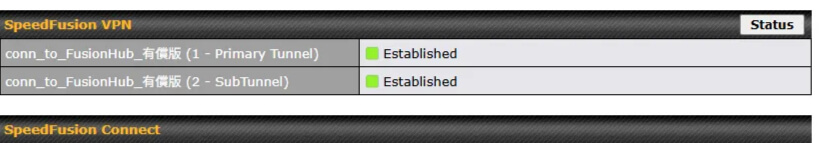

Peplinkは1つのSpeedFusionVPNプロファイルで複数のトンネル(VPN)を作成することが可能です。

- トンネルA(Primary Tunnel)にはパケットコピーとボンディング

- トンネルB(SubTunnel)にはFECとボンディング

といったようにトンネルごとに冗長化設定を行うことができます。

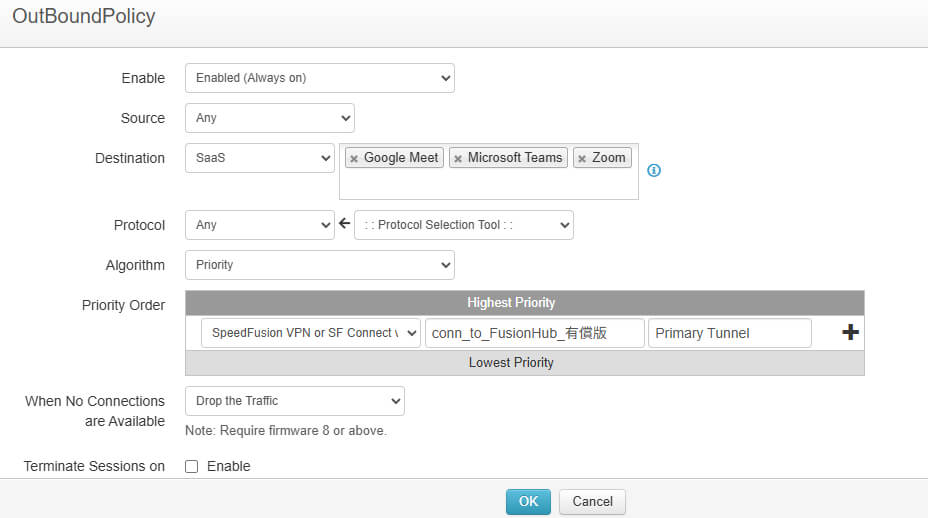

アウトバンドポリシー(OutboundPolicy)

SpeedFusionとは関係ないPeplinkの機能なのですが

ミーティングアプリの通信はトンネルA(Primary Tunnel)に通して、それ以外はトンネルBを通るなどの高度なルーティング設定がWebGUIから可能です。

サブトンネル機能とアウトバンドポリシー機能は、通信の交通整理を高度に自動化する仕組みです。

例えば

- 役員会議の通信は最も保護性能が高いトンネルAへ

- 一般社員のWeb会議はバランス型のトンネルBへ

- それ以外の通信はインターネットへ直接

といったように、通信の種類ごとに最適な経路を自動で振り分けることが可能になります。

これにより、ネットワーク全体の安定性と効率を劇的に向上させることができます。

サブトンネル機能とアウトバンドポリシー機能については別途詳細を解説する記事を作成する予定です。

「今すぐ知りたい」という方は、お手数おかけしますが下記よりお問い合わせをお願いいたします。

SpeedFusionの性能を引き出す3つのコツ

最高のパフォーマンスを引き出すには、いくつかのコツがあります。

- コツ①:性能の近い回線を組み合わせる 遅延が大きく異なる回線を束ねると、最もレイテンシが大きい回線のペースに通信が引っ張られてしまうことがあります。

これは受け取り側でデータを組み立てる必要があるためです。そのためできるだけ性能の近い回線を組み合わせるのがおすすめです !理想はレイテンシ100ms以内です。

例:受け取り側でデータを再構築する際、パズルのピースがバラバラの速度で届くと一番遅いピースを待たないと絵が完成しないのと同じように、最も遅延している回線のペースに全体の通信が引っ張られてしまうためです。 - コツ②:違う会社の回線を組み合わせる 複数の回線を別々のプロバイダーで契約することで、特定の通信会社で大規模な障害が起きても、もう一方で通信を継続できるためリスクを分散できます。

- コツ③:オーバーヘッドを理解しておく 元のデータに対して、束ねるための管理情報(約19%)が付加されるため各回線の速度を単純に足し算した通りの速度にはならないことを知っておくと、導入後の認識のズレを防げます。

例:100Mbpsの回線2本を束ねても、200Mbpsにはならず、実効速度は160Mbps程度が目安になります。

まとめ

SpeedFusionは、ホットフェイルオーバーと帯域幅ボンディングを基本に切れにくい通信を実現する強力な技術です。

しかしその真価は、WANスムージングやFECを用途に応じて使い分けることで発揮されます。

本記事で解説した機能を活用し、自社の課題に合わせた最適な通信環境を構築してください。

SpeedFusionVPNの速度測定、グラフの見方、帯域上限の確認方法などは、下記記事やマニュアル「虎の巻」をご覧ください。

グラフで一目瞭然!SpeedFusion VPNの速度・品質事前チェック

またお問い合わせいただければ、御社の環境にあった構成や機能など提案させていただきますので

お気軽にご質問ください!